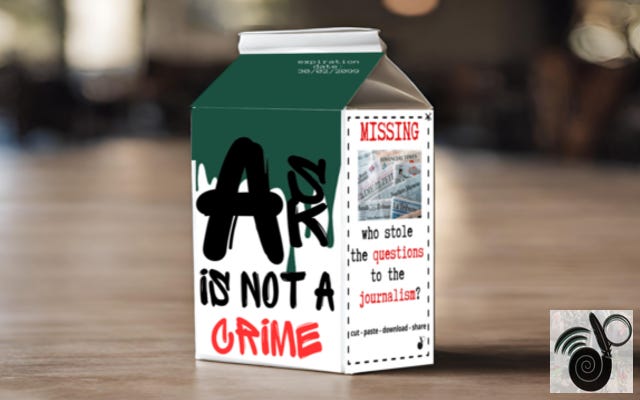

Ladri di domande (e democrazia)

Chi ha rubato le domande al giornalismo? Perché ci accontentiamo di un giornalismo che emoziona invece che informarci? Che impatto ha l'informazione "emotiva" sulla democrazia?

“Il linguaggio è la casa del potere, il rifugio della sua violenza poliziesca[…]Quando il potere vuole evitare di ricorrere alle sue armi materiali, si basa sul linguaggio per custodire l'ordine oppressivo" (Mustapha Khayati, Parole Prigioniere – Prefazione per un dizionario situazionista, 1966)

Chi ha rubato le domande al giornalismo? Quando abbiamo deciso di accontentarci che l'informazione sul campo, protetta lontano dal fronte sotto i caschetti in kevlar, potesse limitarsi a leggere le dichiarazioni ufficiali di tutte le parti coinvolte in una "notizia"? Come si ferma la deriva di un giornalismo in cui, per dolo o incapacità, si spaccia la schermata di un videogioco per immagine "in diretta" di un vero bombardamento? E come è possibile, dopo un errore di tale gravità, continuare a farsi chiamare con lo stesso appellativo di chi, per raccontare la Verità, da giornalista-giornalista viene ucciso o costretto a lasciare il proprio Paese?

Perché le bugie di guerra amano i bambini?

10 ottobre 1990: la grande stampa internazionale riporta la notizia di alcuni bambini prelevati dalle incubatrici dell'ospedale di Madinat al-Kuwait, capitale del Kuwait, e lasciati morire sul pavimento gelido del reparto dai soldati iracheni durante la prima Guerra del Golfo Persico (1990-1991). 10 ottobre 2023: un'ampia parte della stampa atlantica – basta una veloce ricerca sull'agenzia Ansa – racconta di «40 bambini decapitati» da miliziani di Hamas nel kibbutz1 israeliano di Kfar Aza, 5 km a est di Gaza, in un attacco iniziato 3 giorni prima e definito da quella stessa stampa "senza precedenti".

Sono notizie capaci di spostare il "sentiment" dell’opinione pubblica2 internazionale, oggi investita dal racconto di una guerra in Israele che i latifondi mediatici atlantici fanno iniziare con l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, dimenticando scientemente 57 anni di occupazione militare e territoriale della Palestina da parte di Israele. Uno "spaziocidio" – così lo chiama l'architetto israeliano Eyal Weizman in "Architettura dell’occupazione" – che priva la popolazione palestinese (al 2023 5,5 milioni di persone, divise tra Striscia di Gaza e Cisgiordania) dei più basilari diritti umani, dall'accesso a cibo, acqua potabile ed elettricità alla libertà di movimento.

Entrambe le notizie si rivelano false, create a tavolino:

la storia dei 40 bambini di Kfar Aza è opera, come ricostruisce Facta, di esponenti di quello stesso esercito israeliano che invece non conferma la notizia, resa pubblica da Nicole Zedek, giornalista della tv israeliana i24News poi licenziata per aver mentito

i bambini lasciati morire dall’esercito iracheno sono un'idea dell'agenzia di pubbliche relazioni statunitense Hill&Knowlton - negli anni '90 una delle più importanti nel settore del war marketing - che fa raccontare la storia al Congresso degli Stati Uniti, e di conseguenza al mondo intero, ad una giovane infermiera di 15 anni identificata con il nome di Nayyirah: in un secondo tempo si scopre che la ragazza non è né infermiera né testimone oculare del fatto ed è, invece, figlia dell'ambasciatore del Kuwait negli Stati Uniti

Entrambe le notizie hanno prodotto però morte e distruzione tutt'altro che false, in entrambi i casi il plauso e la diffusione da parte dei latifondi mediatici occidentali – italiani in testa – sono stati incondizionati. Lo stesso Joe Biden, Presidente statunitense noto più per le sue gaffes che per le sue politiche, usa i bambini di Kfar Aza come pretesto per giustificare l'ennesimo furto di denaro pubblico alla popolazione statunitense nascosto da finanziamento all’industria delle armi, amica del Partito Democratico3 non solo in quella Washington che da poco ha smesso di preoccuparsi di default economico e shutdown. Ma questa è un'altra storia.

A cosa serve l'informazione che non fa domande?

La falsa narrazione sulla "questione" israelo-palestinese, la copertura filo-atlantica del conflitto tra Mosca e Kiev (di cui parleremo in un più ampio approfondimento), ma anche l'incidente del Tonchino che provoca al guerra in Vietnam o la boccetta di antrace con cui Colin Powell mostra le armi di distruzione di massa sotto il controllo di Saddam Hussein, rappresentano i capitoli di un omicidio-suicidio del "grande" giornalismo atlantico, e di conseguenza di un modello non più esportabile di democrazia occidentale.

Un character assassination4 da manuale, perpetrato da un modo di fare informazione che abdica al ruolo di controllore democratico pur di sedere ai tavoli del Potere.

In ognuno di questi casi sarebbe bastata una domanda. Ognuna di queste bugie – ciascuna delle quali diretta responsabile di una guerra – sarebbe stata smentita, semplicemente, rallentando ed esercitando il dubbio. E così quei conflitti avrebbero avuto una diversa evoluzione, o non sarebbero mai esplosi nel modo in cui sono entrati nelle cronache dei quotidiani o nei libri di Storia. Sarebbe bastato verificare i fatti prima di trasformarli in notizia, come insegna il giornalismo che ancora vuole considerarsi "servizio democratico": quella pratica che, già nel febbraio 2023, permette a Seymour Hersh di denunciare con quasi un anno di anticipo la paternità ucraino-statunitense sul danneggiamento del gasdotto North Stream 2 del 27 settembre 2022. [Per approfondire: How America Took Out The Nord Stream Pipeline].

Se si smettere di esercitare il dubbio – una ginnastica morale e mentale che si allena solo piantando punti interrogativi – diventa semplice imboccare l'opinione pubblica non con le bugie di guerra ma anche con bufale come i microchip nei vaccini, Facebook a 4,99€ o alla possibilità che una giovane donna possa rimanere incinta grazie ad un soffio in un orecchio (questa però la chiamano religione, non cronaca giornalistica). Se si abbandona questo esercizio democratico diventa semplice anche lasciarsi convincere che la vita di una persona abbia valore diverso a seconda della sua provenienza da Paese "alleato" o "nemico". Una situazione da concorso di colpa tra chi produce e chi consuma notizie.

Il giornalismo delle emozioni fa male (alla democrazia)?

A cosa serve, e soprattutto a chi giova, questo mo(n)do di fare informazione?

Se chi produce informazione, per colpa o mera incapacità, rilancia fatti non verificandoli e l'opinione pubblica non è in grado di attivare i giusti anticorpi – leggi alla voce analfabetismo e tagli all’istruzione pubblica - qual è il vero stato di quella Democrazia in cui crediamo ancora di abitare?

Eliminare dubbi e domande, dal punto di vista giornalistico, appiattisce la gerarchia della notiziabilità5 con cui ogni giorno si compilano le pagine dei quotidiani e i titoli dei tg. In questo quadro una news iperlocale che non ha impatto al di fuori della cerchia delle persone coinvolte – come gli incidenti stradali o i femminicidi raccontati fuori dalla cultura maschilista che li genera – trova nella stampa la stessa importanza di una notizia sugli equilibri internazionali, la crisi climatica o su una riforma politica o economica che incide invece sulla vita di milioni di persone. Anche questo punta, e molto, sulle scarse competenze di chi legge, guarda o ascolta i "notiziari".

Appiattire e ingolfare l’informazione con questo tipo di cronaca permette in prima istanza di censurare il contesto dei fatti che vengono diffusi, ma consente anche – e soprattutto – di spostare l'interesse dell'opinione pubblica dalla comprensione all'emozione suscitata da un fatto "di cronaca", qualunque esso sia.

È una deriva consapevole verso forme di "antigiornalismo", è un piano politico definito a tavolino, la ricerca di una involuzione antropologica che la giornalista francese Anne-Cécile Robert chiama Strategia dell’emozione ed indica come vero e proprio strumento di controllo e contrasto alla conflittualità sociale. È informazione sottoposta a "rebranding sensoriale", che sceglie la copertura emozionale a discapito della sua funzione esplicativa del mondo e di realtà in cui chi legge, guarda o ascolta non è presente.

Per rimanere all'attualità più stringente, senza raccontare il contesto nel quale un fatto matura in notizia, una alluvione diventa solo l'effetto di una Natura in rivolta e non il risultato di una gestione idiota – e spesso criminale – del territorio, dei suoi piani urbanistici e della sua cementificazione più o meno estrema; senza contesto una guerra che è in realtà una occupazione territoriale e militare lunga 57 anni viene narrata come un conflitto scoppiato da poche settimane, o ancora si inquadra uno scontro ai confini di due blocchi geopolitici (la guerra tra Russia e Stati Uniti via Ucraina) come frutto della crisi isterica di un leader politico a cui era finita la vodka.

L'abuso di cronaca nera tipico del giornalismo italiano assolve esattamente questo compito: come in uno scenario più ampio spiega la "Teoria dello Shock"6, l'emotività che viene stimolata da queste notizie, spesso frutto del caso e prive per questo di un contesto di sviluppo, porta a leggere la realtà con sguardo pessimista, rassegnato a subire un "fato superiore" contro cui ribellarsi è inutile. Un modo di rapportarsi ai fatti del mondo che nella maggior parte dei casi porta le persone ad accettare le «verità dei vostri giornali» e, di conseguenza, ad abbandonare qualunque conflittualità sociale.

Abbiamo bisogno di un giornalismo cinico? La lezione fallita di Kapuscinski

Il "rebranding sensoriale" sta portando a sovvertire il (necessario) valore empatico dell'informazione, che in un sistema fatto di velocità e junk-news è puro voyeurismo. Cambia davvero la qualità della rabbia accumulabile sapere che l'ennesimo falso bravo ragazzo abbia ucciso per un "no" con un coltello che ha o non ha il manico o quali abiti indossava durante l'omicidio?

Al posto di infiniti dibattiti sul più macabro, minuscolo e inutile dettaglio che non incide sulla situazione generale, rimanendo ad esempio nel tema della violenza contro le donne e le persone non-binarie, non sarebbe più utile un giornalismo in grado di fare domande sul rapporto tra violenza di genere e costruzione degli spazi pubblici? O ancora su come strutturare le città per espellere non le persone meno abbienti e le classi marginalizzate (gentrificazione) ma la speculazione immobiliare ed edilizia? Oppure come creare alternative sociali in aree dove l'unico futuro per le giovani generazioni è dato dalla criminalità mafiosa?

È la "dittatura della quantità"7 di cui parla Ryszard Kapuscinski, giornalista e scrittore polacco emblema di quella propensione empatica del giornalista che l’odierna industria dell’informazione latifondista ha completamente, e consapevolmente, travisato.

Abbiamo ancora bisogno di storie, e sempre ne avremo. D'altronde ricostruire il contesto di un fatto è raccontarne la storia. Ma abbiamo anche bisogno di un giornalismo più cinico, che parli all'emozione ma solo all'interno di un progetto di spiegazione, che torni a parlare al cervello e non più – o meglio non solo – alla pancia di chi legge, guarda o ascolta. Oppure è questo giornalismo, fatto di dettagli inutili alla comprensione e pornografia del dolore usati per allontanare la comprensione del fatto dal fatto stesso, la forma più cinica di fare informazione?

Decolonizzare (l'informazione) per democratizzare (la società)?

C'è anche un altro scopo, preciso e non casuale, nel passaggio dalla comprensione all'"emotivizzazione" della prassi mediatica: cancellare l'idea della persona-cittadino da informare per trasformarla in consumatore-spettatore da tenere incollata allo schermo come in una serie Netflix. Per evitare quello che, a tutti gli effetti, è un decadimento della democrazia oltre che del giornalismo, è necessario rimettere al centro quell’idea del fare informazione non più come «soliloquio da parte del giornalista», per dirla con Antonio Russo8, ma come processo "orizzontale" che oltre ad informare porti a rendere il "pubblico" dell’informazione più attivo nella creazione – e nel controllo – di ciò che chiamiamo, non sempre in modo corretto, notizia.

Un processo nel quale l'esercizio del dubbio e l'uso delle domande diventano veri e propri strumenti di resistenza all'interno di un più ampio progetto per la decolonizzazione delle menti (o dell'immaginario), non più rimandabile, contro quel giornalismo che – tra disinformazione ed emotivizzazione delle notizie – lavora ogni singolo giorno per instaurare una società priva di conflittualità e, dunque, dell'essenza stessa della democrazia.

La costruzione mediatica dei conflitti tra Kiev e nei Territori Palestinesi Occupati fornita dai latifondi mediatici, rafforzata dalla forte copertura offerta tramite i social network – e dunque tramite quel tasto "like" che della "strategia dell’emozione" è quintessenza – mostra una temibile accelerazione di una deriva politica, sociale e giornalistica che non può non considerarsi antidemocratica. [Per approfondire: How media colonized human attention (and the Art of Decolonizaton). A culture Jammer's plea for fellowhsip]

"Become the media"?

Oggi, però, la costruzione mediatica dei fatti del mondo non passa più solo dai latifondi mediatici, dalla pagina stampata o dal servizio del telegiornale. Oggi c'è un universo di organi di informazione – spesso medio-piccoli, artigianali e militanti – che produce un'altra informazione possibile, grazie al passaggio attraverso la democratizzazione, la decentralizzazione e la digitalizzazione dei mezzi di produzione delle notizie, dalle fanzine e i dazebao della controinformazione negli anni '70 fino a blog, newsletter e podcast che oggi permettono a chiunque di verificare, aggirare e denunciare la disinformazione della "grande" stampa.

Don't hate the media, become the media, si diceva – riprendendo lo slogan della rete Indymedia – agli inizi del millennio e agli albori di una internet che, lontana dalla "controrivoluzione" di social e algoritmi, pur considerata elitaria, era ancora guardata come uno spazio libertario di hacker e completa libertà di parola; una rete in cui usare un nickname era la norma e non una news sui "pericoli" dell'uso di internet per analfabeti digitali. Prima, cioè, che questo spazio apparentemente infinito e oggi chiuso nella asfittica gabbia dei social venisse lentamente trasformato da «biblioteca pubblica» in "mercato globale".

Per approfondire:

"Infrastrutture antagoniste e autorganizzazione mediatica" – Stefania Milan, Zaprunder-Storie in movimento, n.45, gennaio-aprile 2018 [.pdf]

"404: file not found. Il caso Indymedia Italia" – Alice Corte, con la consulenza tecnica di Boyska, Zaprunder-Storie in movimento, n.45, gennaio-aprile 2018 [.pdf]

"Condividere saperi, senza fondare poteri"

A un paio di decenni dalla sua diffusione di massa, la domanda è d'obbligo: ci sta bene questa versione della rete? E soprattutto: quale valore aggiunto sta costruendo per la democratizzazione del mondo, dentro e fuori il mondo digitale, una infrastruttura da “net pollution” – come la definisce Micah White, tra i fondatori di OccupyWallStreet – fatta di condivisione compulsiva, Fear of Missing Out e food porn, in cui l’attività politica e l'attivismo sono posti sotto stretti guinzagli censori da una serie di stringhe matematiche e una manciata di multimiliardari evasori? Il fallimento delle social-Primavere arabe (di)mostra come democrazia e social network, ad oggi, mirino ad obiettivi antitetici.

La decolonizzazione, in questo quadro tanto mentale quanto digitale, è dunque duplice, e nel secondo caso è una questione di ecologia di internet e dell'informazione qualunque ne sia il formato di produzione. È, ancora, un discorso sul ritorno di internet a quel ruolo – in primis politico – di biblioteca democratica e democratizzata che ne ha coniato la prima "era", che si costituiva come spazio anarcoide, controinformativo e di opposizione al Potere. La rete del Guerrilla Open Access Manifesto (2008) in cui Aaron Swartz9 scrive che

Forzare i ricercatori a pagare per leggere il lavoro dei loro colleghi? Scansionare intere biblioteche, ma consentire solo alla gente che lavora per Google di leggerne i libri? Fornire articoli scientifici alle università d'élite del Primo Mondo, ma non ai bambini del Sud del Mondo? Tutto ciò è oltraggioso e inaccettabile

Nell'ottica dell'informazione digitale questo ritorno al passato potrebbe diventare un capitolo, importante, della "Riforma agraria" teorizzata dal professor Gennaro Carotenuto10 oltre che un'azione nel pieno rispetto di quel libero accesso alle risorse culturali – che non è per forza un accesso gratuito – definito come diritto umano dall’art.19 della Dichiarazione Universale dei diritti umani11. «L’operaio conosce cento parole, il padrone mille, per questo è lui il padrone», diceva don Lorenzo Milani.

Atomizzare per controinformare?

Esercitare il dubbio, in questo contesto, torna ad essere un atto pienamente politico, una "ginnastica" democratica che rende le domande strumenti pericolosi, perché il dubbio rende una comunità informata, politicizzata e conflittuale - come insegna da decenni, tra gli altri, il movimento NoTav - perché in grado di difendere i propri diritti.

Per contrastare la società denunciata in quella massima dal prete di Barbiana, è fondamentale che nella Cultura – e di conseguenza nell'informazione, tanto analogica quanto digitale – esistano spazi dove continuare ad esercitare la sovversiva arte del dubbio e del punto interrogativo.

In una Ellissi del 2021 Valerio Bassan, giornalista ed esperto di innovazione dei media, parla dello «spacchettamento» dei media come evoluzione-risposta ad un ecosistema in cui i «media tradizionali», i latifondi mediatici appunto, «sono magneti sempre meno potenti». Una atomizzazione fatta di siti personali e canali di video streaming, podcast e newsletter che potrebbe aprire una nuova fase di autonomia e libertà per chi produce informazione, in primis dal mefitico intreccio tra proprietà dei mezzi di produzione, pubblicità e politica.

Una ristrutturazione che potrebbe allo stesso momento portare allo smantellamento di quella internet della competizione capitalista costruita negli ultimi decenni attraverso i social network per sostituirla con una nuova-vecchia rete della cooperazione, più vicina all'idea libertaria con cui internet muoveva i primi passi "post-militari".

Tra processi-vendetta e processi-guerriglia, quanto rischia la vera libertà di informazione (e di democrazia)?

Ma una ristrutturazione di questo tipo, che (ri)porterebbe ad una internet anarcoide, in grado di diffondere in modo davvero democratico Cultura e informazione – biblioteca e non mercato, appunto – è pericolosa per gli interessi delle classi dirigenti, qualcosa di "terroristico" dal punto di vista del Potere, portando il discorso alle sue più estreme latitudini. Di conseguenza, questa proposta per una "nuova" internet che assomiglia molto a quella più vecchia, non può trovare alleanza nel sistema capitalistico che detiene la proprietà dei social e dei latifondi mediatici.

Il processo-vendetta contro Julian Assange, comprensivo di piano della Cia per rapirlo e ucciderlo, è soprattutto un processo-(anti)guerrilla mediatica12 contro il diritto ad una informazione davvero libera ed indipendente, sia per chi la produce che per chi la consuma, e che dai tempi delle fanzine politiche ad oggi non ha mai smesso, e mai smetterà, di esercitare dubbi e domande come strumento di antipotere.

In tal senso, il passaggio dall'era-Indymedia all'era Facebook – cioè il passaggio ufficiale tra l'internet-biblioteca e l'internet-mercato – si traduce nel mondo analogico in un piano di "dealfabetizzazione" politica delle persone e delle comunità, minacciate ogni giorno dall'involuzione della rete e dell'ecosistema informativo. Una minaccia che brucia la maschera di Guy Fawkes e si nasconde sotto l'ultimo filtro Instagram. Una involuzione di cui solo oggi iniziamo a renderci conto. Forse.

Note:

Nati come comunità agricole a gestione collettiva in Palestina agli inizi del ‘900 dal movimento sionista, i kibbutz con il tempo vengono impiegati dai governi di Israele – che nel frattempo li trasforma in veri e propri villaggi e città, illegali secondo il diritto internazionale – come strumento per sviluppare territorialmente l’occupazione delle terre palestinesi

Stato d'animo, opinione, valutazione che le persone sviluppano sulla base di sensazioni ed emozioni che possono essere influenzate attraverso tecniche di marketing e pubblicità politica e commerciale

Al 2022, intorno a Leonardo Spa – l'azienda al vertice dell'intero indotto delle armi italiane – e alle sue aziende/organizzazioni satellite ruotano alcuni ex dirigenti del Partito Democratico, ad iniziare dall'ex ministro della Difesa Marco Minniti (Fondazione Med-Or); l'ex Presidente della Camera Luciano Violante (Fondazione Leonardo); gli ex deputati Pier Fausto Recchia (Difesa Servizi Spa) e Nicola Latorre (Agenzia Industrie Difesa); Andrea Manciulli (Leonardo, ancora prima Fincantieri); Alessandro Profumo ("grande elettore" del Pd, in Leonardo). Nel 2022, inoltre, Lorenzo Guerini è ministro della Difesa del governo Draghi, mentre Roberta Pinotti presiede la Commissione Difesa del Senato

Cioè la distruzione della reputazione (come viene tradotto in italiano) di una persona, un gruppo sociale, un'istituzione o un intero Paese, attraverso forme più o meno ampie di manipolazione dell'informazione che mira a raggiungere lo scopo creando una falsa percezione nell'opinione pubblica

Così si definisce, da teoria giornalistica, l'insieme dei valori che un fatto deve avere per trasformarsi in notizia: dal punto di vista del contenuto, questi riguardano il livello gerarchico e la quantità delle persone coinvolte, l'impatto su una specifica comunità – che di solito si fa coincidere con la popolazione dello Stato per cui si produce la notizia – e la rilevanza dei futuri sviluppi del fatto stesso

Naomi Klein "The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism", New York, Random House, 2007; in italiano "Shock Economy. L’ascesa del capitalismo dei disastri", Milano, Rizzoli, 2008. Traduzione Ilaria Katerinov

Ryszard Kapuscinski, "Opere", Mondadori editore, 2009, pp.1360-1361

“Fondamentalmente noi dobbiamo ricordarci che l’informazione è un veicolo diretto all’utente, non è un soliloquio da parte del giornalista. Bisogna tenere sempre presente che ci è dall’altra parte deve poter comprendere una realtà in cui non è presente. Questo, penso, è il massimo sforzo che i giornalisti devono compiere” (Antonio Russo, giornalista di Radio Radicale ucciso a Tbilisi, capitale della Georgia, nella notte tra il 15 e 16 ottobre 2000, mentre lavora per denunciare i crimini di guerra in Cecenia della Russia di Vladimir Putin)

Programmatore, scrittore e attivista statunitense, Aaron Swartz è tra i coautori del RSS e delle licenze Creative Commons, del sito Reddit, della rete Tor o della biblioteca Open Library. È l'autore del "Guerrilla Open Access Manifesto" per la libertà di accesso alla conoscenza digitale. Il 19 luglio 2011 viene arrestato – e subito liberato su cauzione – per aver scaricato 4,8 milioni di articoli scientifici da JStor, uno dei principali database di articoli accademici al mondo acquisibili però solo dietro pagamento. Viene trovato privo di vita nel suo appartamento di New York l'11 gennaio 2013

Gennaro Carotenuto è storico e giornalista italiano, professore associato in Storia contemporanea presso l'Università di Macerata e uno dei punti di riferimento in italiano per l'informazione dall’America Latina. Il riferimento al suo lavoro, nel testo, è "Giornalismo Partecipativo", Modena, Nuovi Mondi, 2009

"Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere"

La tattica del "processo-guerriglia" viene resa nota dal cosiddetto nucleo storico delle Brigate Rosse imputate nel processo di Torino che, durante l’udienza del 17 maggio 1976, ricusano – ribaltandolo – il loro ruolo di imputati e, per estensione, tutti i ruoli all'interno del processo, compresi gli avvocati e i membri della giuria popolare (che verranno minacciati). Nella strategia brigatista – che porta ad evoluzione il "processo di rottura" – l’azione serve per trasformarsi da accussato ad accusatore contro quello che, nella loro costruzione semantica, è lo "Stato imperialista delle multinazionali"