Petrolio, l'incompiuto Inferno "petrolifero" di Pier Paolo Pasolini

Mentre la Dc istituisce il suo “regime”, un’Italia senza memoria si sveglia incapace di denunciare l’esercizio biopolitico del Potere consumista: appunti su Petrolio di Pier Paolo Pasolini

L'analisi di un Paese in trasformazione, in vera e propria «mutazione antropologica», e del Potere-ombra che lo gestisce negli anni Settanta: è questo in massima sintesi Petrolio, la gigantesca opera ultima di Pier Paolo Pasolini, iniziata nel 1972 e (non)terminata con il suo omicidio all'Idroscalo di Ostia nella notte tra 1 e 2 novembre 1975 [video], che verrà pubblicato solo nel 1992 da Einaudi.

Una “summa“ sull’esercizio di un nuovo Potere: il consumismo

Un romanzo non scritto «come sono scritti i romanzi veri», di oltre 2.000 pagine, in cui racchiudere la «summa» di tutte le sue «esperienze» e «memorie». Già pensato come il suo ultimo libro, Pasolini riuscirà a scrivere però solo un quarto di un gigantesco progetto che si trasformerà nel suo testamento politico e motivo più plausibile per il suo omicidio, data l'illogicità del “movente sessuale” alla prova delle risultanze scientifiche del 2015. Data, soprattutto, la contestualizzazione del suo lavoro giornalistico, come con il Romanzo di una strage (14 novembre 1974), l'articolo sulla “scomparsa delle lucciole” (1 febbraio 1975) o sulla mutazione antropologica degli italiani (10 giugno 1974).

Per approfondire:

Il delitto Pasolini e la ricerca della verità - Simona Zecchi, Antimafia2000/Centro Studi Pier Paolo Pasolini Casarsa, 1 settembre 2016

Giallo Pasolini/Le minacce prima dell'esecuzione, ecco i testi - Andrea Cinquegrani, La Voce delle Voci, 31 maggio 2017

Una «mutazione» che Pasolini racchiude in trentuno “Appunti” - la «forma» degli ultimi suoi lavori, da Petrolio ad Appunti per un'orestiade africana al Progetto per un film su San Paolo – nei quali, attraverso la Visione di un giovane venticinquenne, “Il Merda”, si entra in un vero e proprio Inferno dantesco (esplicitamente richiamato) di “Gironi” e “Bolge”, ambientato tra le strade di Roma, «esattamente l'incrocio di Via Casilina con Via Torpignattara e Via Torpignattara con le prime venti sue trasversali, a destra e a sinistra, partendo dall'incrocio e retrocedendo in direzione di Via Tuscolana».

Ogni girone ha un totem, un Modello da imitare, ed un colore peculiare, a rappresentare i vizi a cui la nuova borghesia sta uniformandosi, dal look agli atteggiamenti ripresi dai «giovani nelle réclames» (Appunto 123). È l'«esercizio biopolitico» teorizzato fin dagli inizi del Novecento ma noto soprattutto grazie agli studi che ne farà Michel Foucault a partire dal 1978.

Processo al Potere

Fosse stato scritto venti anni prima – o venti anni dopo – avrebbe probabilmente avuto un altro titolo, altri personaggi veri e verosimili, ma il fulcro centrale sarebbe rimasto lo stesso: Petrolio parla del Potere italiano, nello specifico di quel “regime” della Democrazia Cristiana di cui Pasolini chiede espressamente un processo penale, ma al centro del testo c’è anche il Potere del «criptogoverno», come lo definisce dal 1974 Norberto Bobbio, un potere invisibile che è il «nucleo più interno del Potere»1 a cui, ancora con Bobbio, viene demandata la gestione del monopolio (illegittimo) della forza bruta e degli “arcana imperii”.

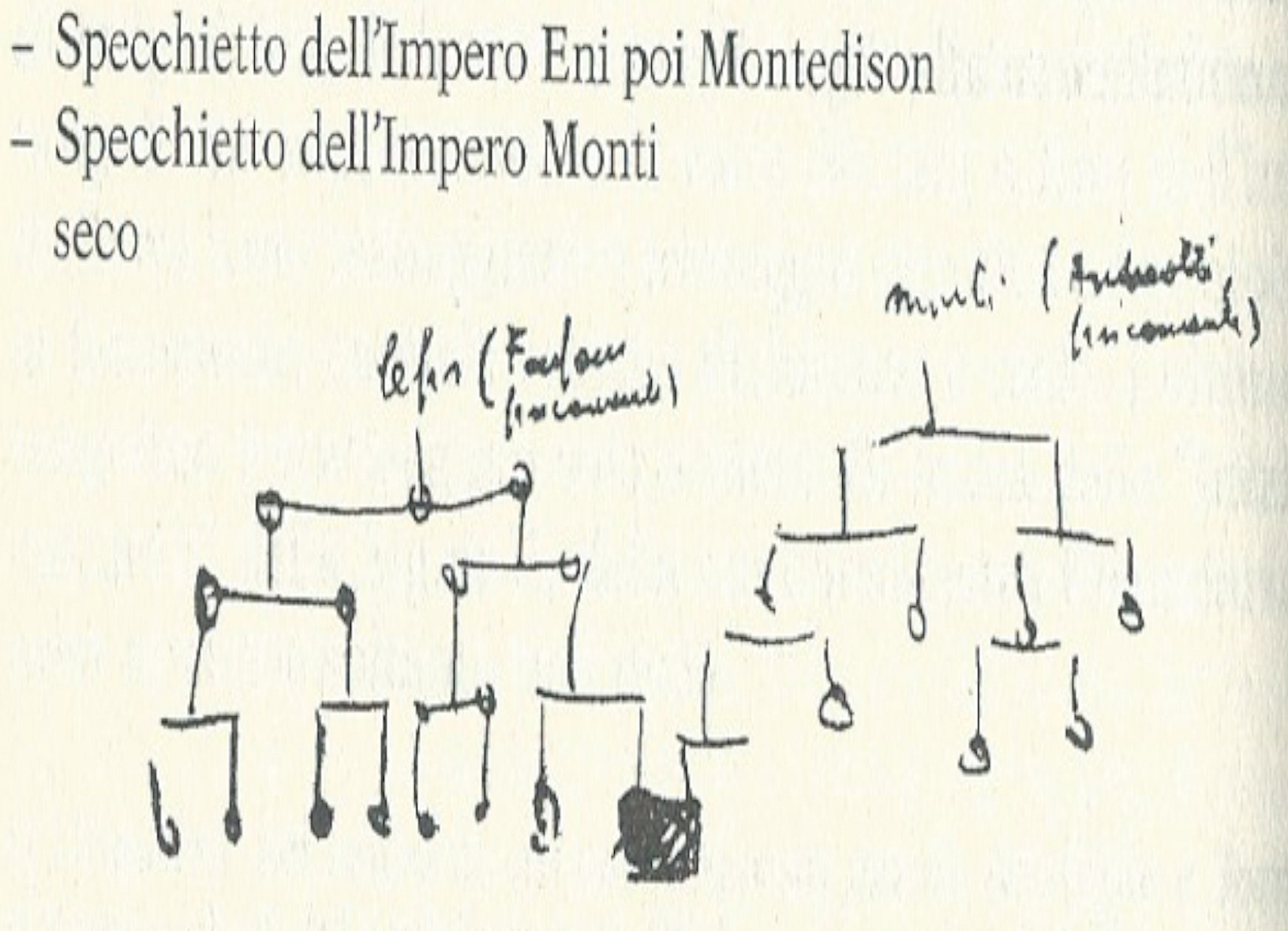

Un potere-ombra che per Pier Paolo Pasolini ha un nome e un cognome: Eugenio Cefis, presidente prima dell'Eni (1967-1971) e poi della Montedison (1971-1977). In quegli anni Settanta è l'uomo più potente d'Italia e, dunque, il Potere (o, appunto, il «criptopotere») in sé. Non è un caso che il passaggio tra i due «blocchi politici» della parte edita del libro – Pasolini ne preannuncia un terzo che non farà in tempo a scrivere – si registri proprio nel passaggio di Cefis (Aldo Troya, nel libro) dall'Eni alla Montedison «e la conquista della Presidenza dell'Edison con l'aiuto dei fascisti» (p.5592).

la prima parte è un 'blocco politico' imperniato sulla lotta del potere contro l'opposizione comunista; lotta reale, con una tensione reale; la seconda parte è un 'blocco politico' imperniato sulla lotta del potere contro l'eversione fascista: lotta, viceversa, pretestuale, con una tensione pretestuale

Due fasi politiche opposte – che iniziano con l'arrivo di Cefis-Troya all'Eni dopo l'omicidio di Enrico Mattei, «cronologicamente spostato in avanti» (p.127) ma gestite dalla stessa «cricca politica» che fa capo proprio all'allora uomo più potente d'Italia, di cui Pasolini prevede di inserire alcuni discorsi. Tra questi La mia Patria si chiama Multinazionale [.pdf], apologia sul potere politico-economico delle multinazionali tenuta all'Accademia militare di Modena il 23 febbraio 1972, in ampio anticipo rispetto all'esplosione di questo tema nel giornalismo. Discorso di cui ampie tracce sembrano ritrovarsi nell'appunto 102a L'Epochè: Storia di un volo cosmico, dove è citato l’esplito coinvolgimento della International Telephone and Telegraph (ITT) nel golpe cileno del 1973.

È a questo punto che, seguendo i vari spunti lasciati da Pasolini, la storia (vera) di Cefis si intreccia con quella del protagonista inventato di Petrolio: Carlo Valletti, quarantenne ingegnere torinese cresciuto nella borghesia cattolica di sinistra, tra i Gobetti e i Gramsci in cui cresce sua madre Barbara, che sappiamo essere stata in gioventù «saldamente antifascista» e «più a sinistra di Saragat3» (Appunto 106a, pag.502).

L'incontro (sessuale) con il Potere

Il potere di Carlo si sviluppa all'interno dell'Eni, anche se Pasolini preannuncia che «risalendo le diramazioni petrolchimiche comuni – diventerà un pezzo grosso (vicepresidente o presidente) dell'altra» (Appunti 20-30) grazie alla frequentazione degli ambienti del Potere della sinistra, come il salotto della signora F., dove si incontrano letterati, giornalisti, scienziati e uomini politici, finanziato da un ente anonimo – la società “?” - direttamente collegabile all'impero economico Troya, oggetto specifico degli appunti 22-30, successivi al misterioso Appunto 21 – Lampi sull'Eni in cui Pasolini avrebbe dovuto riportare la storia della Resistenza cattolica e, soprattutto, i rapporti tra Enrico Mattei (Ernesto Bonocore nel libro) e Cefis, compresi quelli di quest'ultimo con gli americani.

Nella parte edita di Petrolio a rappresentare il Potere è però Carlo, tanto nel suo volto pubblico, «angelico e sociale» di Carlo di Polis, quanto del Potere privato, «diabolico e sensuale», di Carlo di Tetis (in seguito Karl).

Un rapporto con il Potere che per Carlo è anche di natura sessuale. Meglio: transessuale, con la trasformazione da uomo a donna – e da “possessore” a “posseduto” dal Potere – ad ogni suo incontro con il fascismo. Ognuna di tali trasformazioni corrisponde ad un «momento basilare del poema».

La violenza della «cricca» del criptogoverno – a cui si deve il furto delle bobine di Salò o le 120 giornate di Sodoma – porterà Pasolini a ”profetizzare” la strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980, inizialmente pensata come bomba «anarchica o fascista» alla stazione Termini di Roma, e a scrivere di un'altra bomba – esplosa alla stazione ferroviaria di Torino – di cui rimane ignota la dinamica, posta da «sicari o alleati della malavita (o del caos italiano)» grazie a «2 milioni dati da Carlo alle 'marchette', alla Pensione “Sicilia”».

Dalle macerie della strage Carlo arriverà fino ai monti torinesi, da dove scorgerà una «nuova periferia» in formazione, non prima di aver attraversato vari paesaggi naturali – un bosco, una savana, una foresta – fino ad arrivare ad una «waste land informe, con alberi spelacchiati e corsi d'acqua appena abbozzati» (Appunto 120): un primo approccio di quella «crisi cosmica» di cui Pasolini avrebbe dovuto scrivere nel terzo blocco? Parte conclusiva del libro nella quale è prevista la fine del petrolio, dell'acqua e dell'aria (“Finale” Appunto 103b), cioè la vittoria del Potere industriale-edonistico – il nuovo potere delle multinazionali – sul mondo operaio, contadino e popolano difeso da Pasolini.

(Doppio) Nero Petrolio

[...]sto lavorando a un romanzo. Deve essere un lungo romanzo, di almeno duemila pagine. S'intitolerà Petrolio. Ci sono tutti i problemi di questi venti anni della nostra vita italiana politica, amministrativa, della crisi della nostra repubblica: con il petrolio sullo sfondo come grande protagonista della divisione internazionale del lavoro, del mondo del capitale che è quello che determina poi questa crisi, le nostre sofferenze, le nostre immaturità, le nostre debolezze, e insieme le condizioni di sudditanza della nostra borghesia, del nostro presuntuoso neocapitalismo. Ci sarà dentro tutto, e ci saranno vari protagonisti. Ma il protagonista principale sarà un dirigente industriale in crisi

dirà Pasolini a Paolo Volponi, scrittore e suo grande amico.

Un progetto che ha «il petrolio sullo sfondo» ed Eugenio Cefis come fulcro centrale, perché fino al suo inspiegabile ritiro a vita privata nel 1977, quest’ultimo è l'uomo più potente d'Italia: un libro che parli del Potere italiano non può, dunque, ignorarne la figura. Anticipando l'inchiesta giudiziaria del giudice Vincenzo Calia del 1994, Pasolini pone la scalata di Cefis al potere come vero movente dell'omicidio Mattei, tenendo come fonte principale non solo i discorsi dell'allora dirigente Montedison ma anche l'allora introvabile libro Questo è Cefis. L'altra faccia dell'onorato presidente.[video].

Nel Petrolio che si interessa a Cefis-Troya non sappiamo quali sarebbero stati i suoi rapporti con Carlo Valletti che – scrive però Pasolini – avrebbe «superato» la politica cefisiana attraverso «un nuovo tipo di antifascismo rivoluzionario» (p.559) di fatto alleato con i fascisti, un potere neocapitalista e multinazionale. Nel libro ciò è possibile solo grazie alla scissione di Carlo tra la sua figura pubblica e quella privata, allegoria evidente del rapporto tra governo e criptogoverno, per dirla ancora con Bobbio.

Un Potere di cui il petrolio – attraverso l'Eni di Cefis e il “petroliere nero” Attilio Monti – rappresenta archetipo perfetto, essendo al centro della politica dei governi vicini alla sinistra democristiana (Fanfani, Gronchi, Moro, La Pira) e allo stesso tempo delle inchieste giudiziarie sulla “Tangentopoli petrolifera” scoperta a Genova dal pretore “d'assalto” Mario Almerighi nel 1974.

Un Potere che gode della collusione «innocente» del compromesso storico tra democratici e comunisti, di cui Pasolini conosce i nomi e – anche attraverso Petrolio – sta mettendo in fila i crimini, di cui però non ha le prove, «non ho nemmeno indizi», come scriverà il 14 novembre 1974 sul Corriere della Sera. Un Potere nuovo che, attraverso la «scomparsa delle lucciole» sostituite dalla televisione, sta portando alla «mutazione antropologica degli italiani» nel pieno delle stragi, fatte per ricostruirsi una «verginità antifascista», e degli accordi tra il criptogoverno e la criminalità organizzata che di lì a qualche anno inizierà la sua politica delle bombe con l'attentato al giudice Rocco Chinnici a Palermo il 29 luglio 1983.

La guerra dei due Eugenio e la Sinistra contro Pasolini

Intellettuale controverso e iconoclasta per professione e convinzione, l’omicidio di Pasolini è per molti esponenti del Potere italiano – economico, politico e culturale che sia – una liberazione. Ma ciò non basta: all’omicidio viene aggiunta la totale delegittimazione del suo lavoro che è durata fino a pochi anni fa, e che porta Petrolio ad essere definico come

un immenso repertorio di sconcezze d'autore, di un'enciclopedia di episodi ero-porno-sado-maso, di una galleria di situazioni omo ed eterosessuali, come soltanto dall'autore di Salò e le centoventi giornate di Sodoma ci si può aspettare

Così scrive nel 1992 Nello Ajello su Repubblica, il cui fondatore Eugenio Scalfari insieme a Giuseppe Turani nel 1974 scrive Razza Padrona4, con al centro proprio la figura di Eugenio Cefis, oggi de facto dimenticata dai più e a cui il libro viene dedicato. E forse non è un caso che, dopo aver confrontato i vecchi valori del mondo contadino con i nuovi «valori del superfluo» durante la manifestazione fascista (Appunto 126, pag.535) Pasolini scriva che «i veri fascisti erano ora in realtà gli antifascisti al Potere». Quegli stessi antifascisti che – come Carlo e la nuova Razza padrona - si è ormai specializzata «in quella particolare scienza italianistica che è la partecipazione al potere» (Appunto 5, p.36). E questo no, non è affatto un Appunto valido per il solo 1974.

Noi siamo un paese senza memoria. Il che equivale a dire senza storia. L’Italia rimuove il suo passato prossimo, lo perde nell’oblio dell’etere televisivo, ne tiene solo i ricordi, i frammenti che potrebbero farle comodo per le sue contorsioni, per le sue conversioni. Ma l’Italia è un paese circolare, gattopardesco, in cui tutto cambia per restare com’è. In cui tutto scorre per non passare davvero.

Se l’Italia avesse cura della sua storia, della sua memoria, si accorgerebbe che i regimi non nascono dal nulla, sono il portato di veleni antichi, di metastasi invincibili, imparerebbe che questo Paese speciale nel vivere alla grande, ma con le pezze al culo, che i suoi vizi sono ciclici, si ripetono incarnati da uomini diversi con lo stesso cinismo, la medesima indifferenza per l’etica, con l’identica allergia alla coerenza, a una tensione morale

(Pier Paolo Pasolini, Scritti Corsari, 1975)

Note:

Norberto Bobbio, “La Strage di Piazza della Loggia”, Brescia, Editrice Morcelliana, 2014 p.32

La versione di “Petrolio” a cui si fa riferimento per le pagine è quella pubblicata da Oscar Mondadori nel 2005

Giuseppe Saragat, 5° Presidente della Repubblica italiana tra il 1964 ed il 1971, negli anni è stato anche Presidente dell’Assemblea Costituente (giugno 1946-febbraio 1947), ministro della marina mercantile (1948-1949), vicepresidente del consiglio sotto governi diversi e ministro degli Esteri tra il 1963 ed il 1974

Eugenio Scalfari, Giuseppe Turani, “Razza Padrona - Storia della borghesia di stato“, Milano Feltrinelli, 1974