#ReArmEurope – Sulla guerra permanente e il bluff del Militare ambientalista [#GreenWarZone/4]

800 miliardi di euro ai signori della Guerra permanente: quale impatto su ambiente ed emissioni militari? Sul bluff degli eserciti "green" e la crisi di immaginazione che inquina il mondo

4 marzo 2025: siamo entrati nell’«Era del riarmo». Così annuncia in conferenza stampa Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea preconizzando – o minacciando, se si guarda la questione dal lato dei popoli e della democrazia – un investimento da 800 miliardi di euro nel complesso militar-industriale del continente. Cade così, in maniera incontrovertibile, l’ipocrisia che sta guidando l’Unione Europea almeno dal 24 febbraio 2022: la guerra in Ucraina non ha niente a che fare con la difesa della popolazione europea dall’invasore russo, ma nasce con l’unico obiettivo di mettere il continente sempre più nelle mani dei signori delle armi: a guidare il progetto, dal punto di vista politico, chi meglio di una ex ministra della Difesa?

#ReArm Europe – Manifesto politico per lo Stato di guerra permanente europeo

Il passaggio definitivo dal Welfare al Warfare State è una certezza per un’Europa che abbandona così l’idea dei padri fondatori – e delle madri fondatrici – sviluppata durante il confino a Ventotene e si autoesclude, così, dal novero delle aree democratiche del mondo. “ReArm Europe” è il nome ufficiale dato a questo progetto, che l’Unione-Fortezza realizza in collaborazione con Paesi non-Ue come Gran Bretagna, Canada, Turchia e Norvegia e che, in 5 punti, prevede:

“Attivare clausola nazionale di salvaguardia”: consentire agli Stati membri l’uso dei finanziamenti pubblici per il mercato delle armi – i ministeri della Difesa, in tutto il mondo, non servono ad altro – senza innescare la “procedura per i disavanzi eccessivi” prevista dal patto di stabilità e crescita1 e che si attiva quando il deficit supera il 3% del Pil. Questo punto è direttamente legato alla spesa militare: la Commissione calcola che con un aumento medio della spesa militare del 1,5% sul Pil si potrebbe creare uno “spazio fiscale”2 di quasi 650 milioni di euro in 4 anni

“Spendere meglio, spendere insieme”: l’Unione definisce un portafogli di prestiti da 150 miliardi di euro totali per investimenti “paneuropei” nel settore della Difesa, soprattutto sulla produzione di armi. Tutto, dichiara von der Leyen, al solo e unico scopo di difendere il futuro dell’Ucraina – e in seconda battuta dell’intero continente – da una minaccia russa su Lisbona che, in 3 anni, non è riuscita nemmeno a conquistare la città di Kiev.

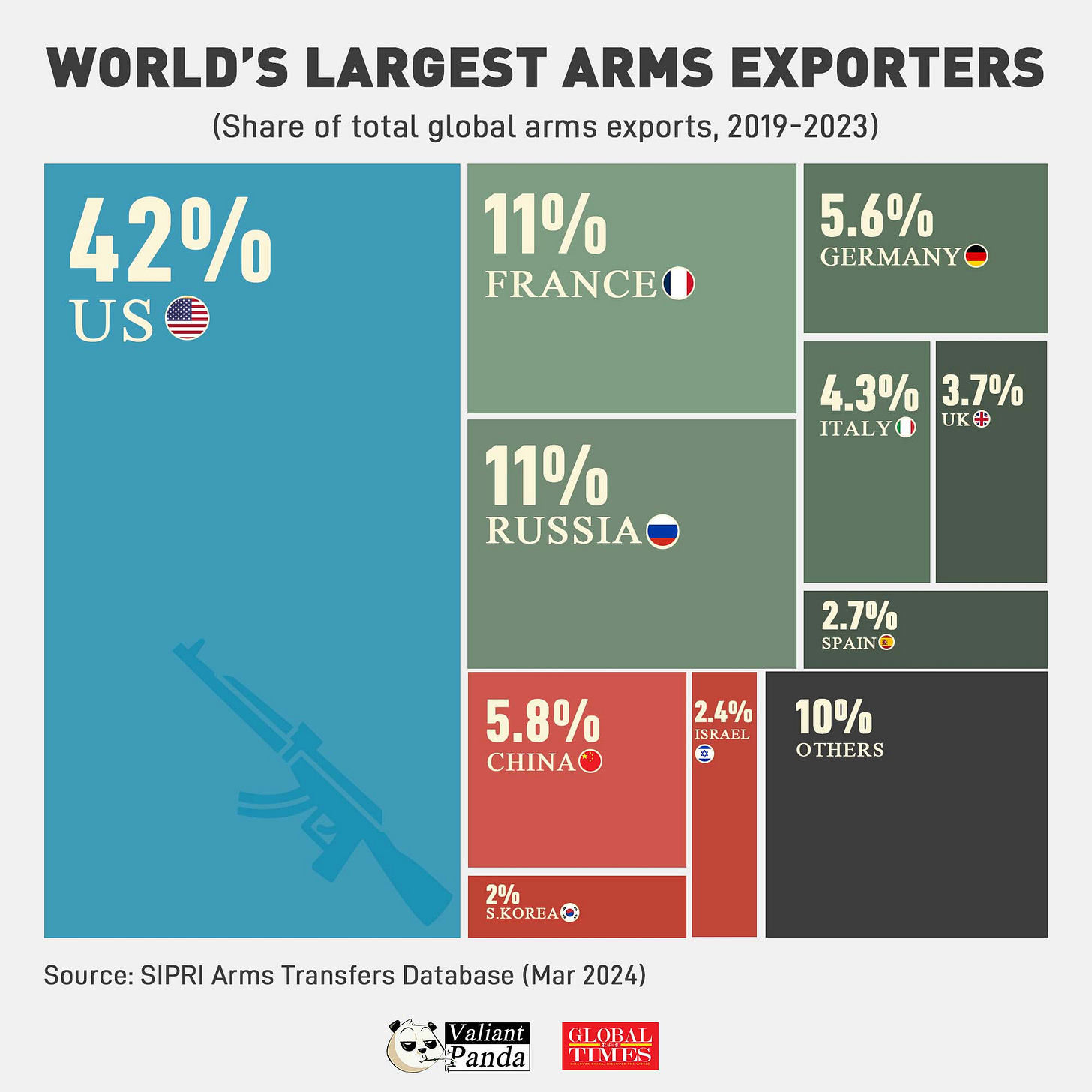

Reindirizzare quanti più fondi possibili agli investimenti nel settore della Difesa sfruttando il potere del bilancio dell’Unione, come se fino ad oggi i Paesi europei non siano stati tra i più importanti esportatori – trafficanti? – d’armi al mondo. È in questo punto del programma di riarmo che viene definita la possibilità di mobilitare i quasi 800 miliardi di euro, che diventano il gancio dei titoli su giornali e siti di informazione del 5 marzo

Gli ultimi 2 punti del progetto di riarmo prevedono il coinvolgimento del capitale privato negli investimenti nel settore della Difesa. Per questo la Presidente della Commissione Europea auspica che si possa completare in tempi brevi l’Unione dei mercati dei capitali, oggi Unione dei risparmi e degli investimenti – ennesimo progetto che allontana il governo continentale dall’Unione dei popoli – con l’obiettivo di mantenere la spesa sulla produzione interna e fornire alle aziende il «miglior accesso possibile al capitale e ai finanziamenti». L’ambizione che la Commissione inscrive nel “ReArm Europe” non ha niente a che fare con la realtà. Come sostiene von der Leyen, infatti:

La questione non è più se la sicurezza dell’Europa sia minacciata in modo reale o se l’Europa debba assumersi una maggiore responsabilità per la propria sicurezza. In verità, conosciamo da tempo le risposte a queste domande. La vera domanda che abbiamo di fronte è se l’Europa è disposta ad agire con la decisione che la situazione richiede, e se l’Europa è pronta e in grado di agire con la rapidità e la ambizione necessarie

Putin? Il miglior nemicoalleato per militarizzare l’Europa-Fortezza

Chiedersi «[...]se la sicurezza dell’Europa sia minacciata in modo reale» è qualcosa di più di una frase buttata per caso durante un incontro tra politica e giornalismo: è un progetto politico ben definito che ha nella “minaccia russa 2022-2025” (vedi l’approfondimento “Achtung Disertoren!”, ndr) il suo titolo da prima pagina oltre che la sua bugiarda giustificazione. Già nel 2021 l’Unione Europea decide di dirottare il NextGenerationEu3 al complesso militar-industriale, sottraendo così fondi alla spesa sociale e, soprattutto, ad un «nuovo modello di crescita basato su un’economia pulita, innovativa e inclusiva e sulla sovranità digitale e tecnologica».

Questo nuovo modello diventa ben presto un passaggio del progetto di crescita bellica nell’intero mondo atlantico: nello stesso anno del NextGen, il Parlamento italiano vota per l’uso di una parte dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per incrementare la capacità militare nazionale attraverso il sostegno alla produzione industriale di armi e al sempre maggior coinvolgimento del mondo militare nella cultura italiana, ad iniziare dall’ingresso del mondi militare nell’istruzione scolastica. L’anno dopo, stando ai dati del Conflict and Environment Observatory:

l’Italia, sotto il governo Meloni, chiude l’anno destinando 108 milioni di euro al cambiamento climatico e 33,94 miliardi alla spesa militare

la Francia investe quanto l’Italia su progetti contro il cambiamento climatico e 53,63 miliardi di spese militari

gli Stati Uniti, sotto l’amministrazione Biden (2021-2025) fanno una vera e propria dichiarazione d’intenti futuri, destinando al cambiamento climatico 17,5 milioni di dollari e 876,94 miliardi alla spesa militare

Il 2022 è anche l’anno del Green Defense Nato4, della militarizzazione dell’economia atlantica – anche attraverso forme sempre più esplicite di securitizzazione della crisi climatica – e l’anno in cui la lobby delle armi tedesca chiede all’Unione europea di riconoscere il complesso militar-industriale come un “contributo positivo alla sostenibilità sociale” all’interno della tassonomia europea. Osservato dal punto di vista cronologico, il “ReArm Europe” non è che l’ultimo nodo di un progetto più ampio – la militarizzazione di un’Europa sempre più autoritaria – che ha in Vladimir Putin il temporaneo, ma perfetto, alleato/capro espiatorio.

Clima, guerra e privilegio di classe

Nell’ambito dei rapporti tra Guerra, ambiente e crisi climatiche, il progetto che oggi ruota intorno al “ReArm Europe” diventa evidente guardando a strumenti come il Global Stocktake Process, un processo di controllo quinquennale della temperatura globale introdotto dagli Accordi di Parigi del 2015 che, tra le altre, permette di monitorare lo sforzo dei singoli governi nella lotta ai cambiamenti climatici e da cui risulta evidente come, ad oggi, i Paesi più industrializzati stiano ignorando il problema e non siano preparati a far fronte ai rischi climatico-territoriali – per incompetenza o dolo poco cambia – né alle sempre più frequenti crisi legate all’ambiente. Nello stesso contesto, i Paesi in via di sviluppo vengono accusati di non collaborare abbastanza per guidare il pianeta verso una strada comune.

Secondo il rapporto Oxfam “Confronting carbon inequality” del 2020 – che si concentra sul periodo 1990-2015 – l’impatto climalterante ed energivoro dei singoli Paesi ha una connotazione fortemente classista: la classe più ricca della popolazione mondiale emette più CO2 della metà della classe più povera, pari a 3,6 miliardi di persone che possono contare su un reddito annuo inferiore ai 2.000 dollari e che sono responsabili del 7% del totale delle emissioni climalteranti globali, a fronte di un peso del 15% per quella parte della classe ricca che guadagna oltre 100.000 dollari annui. Metà dei gas serra immessi è responsabilità di una più ampia “classe media” il cui reddito supera i 35.000 dollari l’anno. A reddito più alto corrisponde maggior livello di consumi e, per conseguenza logica, livelli più alti di emissioni inquinanti. [Confronting carbon inequality. Putting climate justice at the heart of the COVID-19 recovery, .pdf].

Oggi si incolpa la crescita di Paesi come Cina e India – e in generale dei Paesi in via di sviluppo – come traino per le emissioni di CO2, mentre una narrazione più vicina alla realtà porta ad evidenziare come questi stiano solo sostituendo Stati Uniti ed Europa, che hanno già immesso in atmosfera la maggior parte delle loro emissioni climalteranti. È necessario porre questo aspetto sotto i riflettori, perché il clima odierno è la risposta alle decisioni prese 20 anni fa sul contenimento delle emissioni. Per non superare la soglia posta dagli Accordi di Parigi dell’aumento di temperatura di 1,5°C rispetto al 1850 – primo anno in cui tale dato viene rilevato – secondo la comunità scientifica abbiamo a disposizione meno di 500 miliardi di tonnellate di CO2: carbon budget5 si chiama, e rischiamo di esaurirlo in meno di 6 anni.

I dati indicano in Stati Uniti e Cina i principali colpevoli della corsa ad un ambiente sempre più climalterato, con una differenza fondamentale: il peso sulle emissioni globali. La Cina, colpevole di circa il 25% delle emissioni di CO2 totali odierne, entrando nella partita delle emissioni solo dagli anni 2000 è considerata un giocatore “giovane”, con un peso storico dell’11% e una produzione totale annua di 8 tonnellate di anidride carbonica per ogni cittadino (1,4 miliardi di persone al 20256); gli Stati Uniti hanno invece un peso “storico” del 20,3% – databile già al 1850 – con 15 tonnellate di CO2 annue prodotte da ogni cittadino (347 milioni di persone): ciò vuol dire che lo stile di vita statunitense è molto più climalterante della way of life cinese. A paragone sulle temperature, Pechino aumenta di 0,1 il limite di 1,5°, Washington di 0,2-0,3.

Per approfondire:

Il clima è sempre cambiato, sono cicli. O no? – Luca Mercalli, A Fuoco, 20 settembre 2023

Una transizione al...bluff “coloniale”

Nella guerra politico-mediatica sulle responsabilità climalteranti dei singoli Paesi non si tiene conto di un dato, che per il sistema capitalista è invece fondamentale: un’ampia parte delle produzioni industriali tossiche per il clima sono realizzate nei Paesi poveri o in via di sviluppo in nome, per conto – e guadagno – delle industrie occidentali. Scrive Federico Grazzini sulla newsletter “A fuoco” il 13 dicembre 2023:

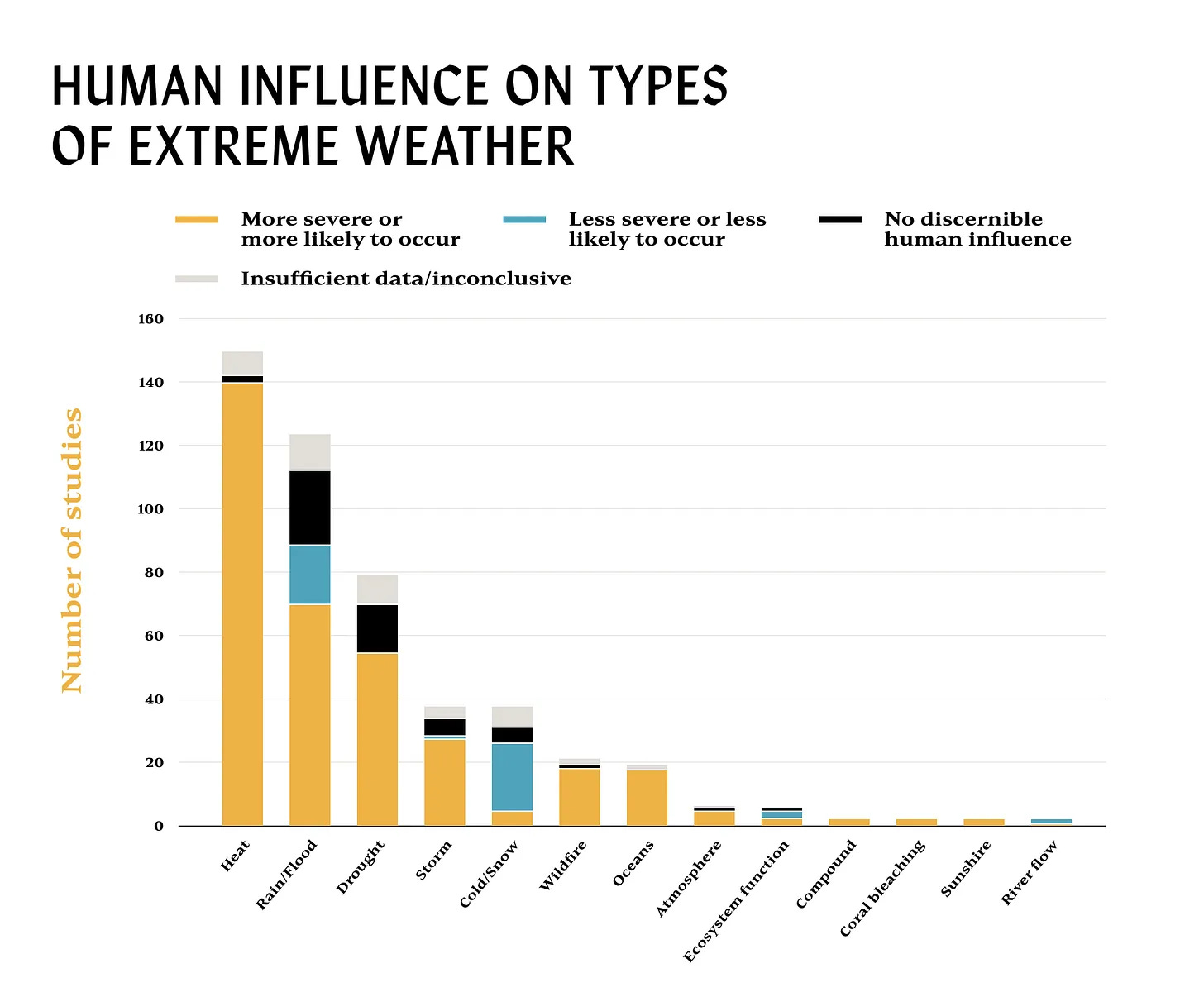

Il livello termostato della Terra dipende dalla quantità dei gas ad effetto serra in atmosfera (anidride carbonica, metano e altri) e che sono in continuo aumento, dall’inizio della rivoluzione industriale fino ad oggi, per i processi legati all’estrazione e uso di combustibili fossili. Il ruolo quindi dell’attività umana è chiaro nel generare il riscaldamento che stiamo osservando

Qui nasce un bluff che serve ai Paesi ricchi per rifarsi una verginità “ambientale”: quello dei “carbon credits”. Sono certificati di riduzione delle emissioni di carbonio, creati dall’art.6 degli Accordi di Parigi7 e usati per abbassare i livelli di inquinamento di un Paese in modo fittizio, finanziando cioè progetti ambientali in altri Paesi. Tradotto: un carbon credit permette a governi, aziende8 o enti locali di continuare ad inquinare come prima, facendo finta di combattere il cambiamento climatico attraverso la partecipazione e il finanziamento di progetti “green” in altri Paesi. Un sistema inefficace e che pone il profitto prima dei diritti e delle necessità di persone e territori. [Revealed: more than 90% of rainforest carbon offsets by biggest certifer are worhtless, analysis shows].

I crediti al carbonio sono peraltro uno strumento coloniale: i Paesi ricchi sottraggono terre ai Paesi poveri o in via di sviluppo – o vi portano mega progetti spesso dallo scarso rispetto per i diritti e delle necessità delle popolazioni locali – al solo scopo di perseguire una politica ecologista totalmente farlocca: è un capitolo del greenwashing che pone un attacco diretto alla sovranità nazionale e ai diritti delle persone, che in un sistema ad economia globalizzata rimangono «espressione poetica e suggestiva» [video]. È anche così, con la cancellazione degli strumenti per il loro sostentamento diretto, che si creano sacche di “terrorismo”. Ma di questo aspetto parleremo, con vari esempi, nel prossimo articolo.

Anche la transizione ecologica ha un suo importante lato bluff&greenwashing: oltre al rapporto tra pale eoliche e cementificazione, anche il futuribile mondo senza inquinamento non trova risposte al problema del controllo di risorse naturali ed energetiche. E questo significa che anche il futuro “green” sarà un futuro di Guerra.

Materiali come acciaio e cemento; alluminio; plastiche – cioè petrolio – quel litio che sempre più diventa la risorsa-perno del sistema economico e, dunque, del capitalismo mondiale: cobalto e silicio; coltan; nichel o neodimio saranno i veri motivi al centro dei prossimi conflitti, perché in molti casi la domanda supererà l’offerta o il loro approvvigionamento sarà messo a rischio, come nel caso delle “materie prime critiche”9, considerate indispensabili per la trascrizione energetica ma il cui approvvigionamento è a rischio. Rovescio della medaglia “verde” è che proprio l’approvvigionamento di tali materiali mette a rischio la vita delle popolazioni che abitano i territori d’estrazione.

È chiaro come l’idea di mondo che chiamiamo “transizione ecologica” sia a un bivio: da un lato la vecchia strada dello sfruttamento, del colonialismo e del capitalismo, un paradigma che continua a perpetuare il privilegio delle classi più ricche del mondo atlantico; l’altra strada va invece in direzione democrazia, dove il cambiamento climatico non indica più l’azione di un ambiente sempre più imprevedibile, ma il ripristino di un rapporto tra uomo e natura oggi rispettato solo da quelle popolazioni – per lo più indigene – che vengono invece considerate al pari di gruppi terroristici. Se non peggio.

Il bluff del Militare ambientalista

Nel dicembre 2023, l’allora segretario generale Nato Jens Stoltenberg annuncia durante il vertice atlantico di Madrid (28-30 giugno 2022) l’adozione di una strategia atlantica volta ad arrivare ad emissioni zero nelle forze armate entro il 2050. Tra le soluzioni adottabili, secondo i vertici dell’Alleanza – oggi guidata dal guerrafondaio Mark Rutte – l’adozione di carburante “pulito”, la produzione di droni più efficienti dal punto di vista energetico o il taglio dell’uso del carbone. La strategia però non è vincolante, come riporta sul Guardian Doug Weir, direttore del Conflict and Environment Observatory – organizzazione britannica che studia la dimensione ambientale dei conflitti armati e dell’attività militare – né si applica alle operazioni e alle missioni militari, compresi gli addestramenti e le esercitazioni guidate dalla Nato. [The NATO Greenhouse Gases Emission Mapping and Analytical Methodology .pdf].

Per approfondire:

The climate costs of war and militaries can no longer be ignored – Doug Weir, theGuardian, 9 gennaio 2024

Come lo fermi 1 miliardo di persone in fuga?

Con o senza gli annunci “ambientalisti” dell’Alleanza atlantica, comunque, il 2023 è stato un anno bollente, nel senso più letterale del termine: dal punto di vista militare, il Peace Research Institute di Oslo10 riporta come sia stato l’anno con il più alto numero di conflitti dal 1946 ad oggi, con al centro la proxy-war Washington-Mosca giocata sull’Ucraina, la nuova invasione israeliana della Palestina e la guerra civile in Tigray (Etiopia Settentrionale) ufficialmente conclusa nel 2022; dal punto di vista climatico-ambientale il 2023 ha registrato la più alta temperatura media globale dal 1850, primo anno da cui iniziano le misurazioni. Un dato su cui incidono anche le emissioni militari climalteranti, che per scelta non vengono inserite nei conteggi e nei discorsi politici sui cambiamenti climatici.

Renderle note, sostengono gli scienziati attivi nel campo, non solo aiuterebbe a far conoscere un gigantesco problema ambientale che non trova spazio nell’agenda-setting11 dei latifondi mediatici e dei governi – che mentre scrivo stanno anzi pensando di innalzare la spesa militare al 3%-5% del Pil per paura dei dazi statunitensi - ma permetterebbero di definire progetti migliori per abbassare il rischio di disastri climatici e idrogeologici, alzando così il livello di sicurezza delle popolazioni.

Per approfondire:

L’Ue dura a parole con Trump, ma poi lo rincorre sulle armi – Raffaella Malito, LaNotizia, 14 febbraio 2025

Lo sviluppo di tali eventi, e la decisione di rispondere militarmente ai danni subiti dal Pianeta, incide fortemente sia sulle decisioni di politica interna che estera, dalla creazione di muri e confini – e delle conseguenti politiche razziali necessarie a sostenerli – alla gestione degli aiuti umanitari contro i disastri climatici, povertà o migrazione, di cui quella legata alle crisi e ai disastri climatici potrebbe portare allo spostamento obbligato di 1 miliardo di persone sfollate. Quanto grandi devono costruirli i muri per fermare una così ampia popolazione in fuga da un posto dove è impossibile vivere?

Proposta per un uso alternativo, e più democratico, degli 800 miliardi destinati alle armi europee

Sappiamo che 1 euro speso in prevenzione delle emergenze climatiche potrebbe farne risparmiare oltre 10 in interventi d’emergenza e riparazioni dopo il decorso dei disastri naturali, quando cioè le persone comuni prendono le pale per pulire le case dal fango e la classe politica, giubbottino catarifrangente in spalla, si precipita davanti alle telecamere a dichiarare che da quel momento in poi saranno le nuove ancelle della salvaguardia dell’ambiente. Poi le telecamere si spengono e a ricordarsi dell’evento rimangono solo le popolazioni colpite da eventi climatici che, “estremi”, lo diventano solo perché nessuno decisore politico se ne occupa prima. Quanta prevenzione si potrebbe fare con gli 800 miliardi che la Commissione von der Leyen destinerà alle armi è un calcolo che dovrebbe innalzare, di molto, il livello della rabbia popolare.

Basi militari, rifiuti, infrastrutture coloniali: l’impatto pratico delle emissioni militari

Togliere la spesa militare dal calcolo dei debiti nazionali come fa il “ReArm Europe” significa non solo mettere al centro del sistema-Europa il Potere militare – con tutto ciò che significa in termini economici e sociali molto più che politici – ma anche rendere più difficile la già impossibile trasparenza dei dati sulle emissioni militari climalteranti. Un aspetto che viene messo al centro delle proteste realizzate durante la Cop28 (30 novembre-13 dicembre 2023), dove gli attivisti pongono sotto i riflettori anche l’eccessiva presenza di lobbisti delegati dall’industria dei combustibili fossili – ben 2456 – che, in questo quadro, lavorano indirettamente anche per il complesso militar-industriale, rinsaldando nel mondo in «riarmo» l’alleanza tra petrolio e armi (vedi #GreenWarZone/3)

Per approfondire:

Clean the Cop! – Campagna per ripulire le negoziazioni climatiche dalle pressioni dell’industria fossile

Fossil Free Politics – Cut fossil fuels out of our politics

Rendere trasparenti i dati sulle emissioni militari significa porre tutti i governi sul banco degli imputati, senza distinzione di Paese, colore e composizione interna. L’accusa muove soprattutto verso gli Stati Uniti, che insieme alla propria idea di democrazia esportano nel mondo una rete di basi militari dall’alto impatto climalterante tra elementi tossici contenuti nelle armi, rifiuti bruciati a cielo aperto (open air pits) e consumo di carburante: stando ai dati del progetto Cost of the War (CofW), nel 2017 Washington impiega quasi 85 milioni di barili di petrolio per rifornire le 800 basi dislocate in 80 Paesi, in un rapporto di 3:1 rispetto alle missioni diplomatiche. Un dato che porta a chiedersi, con Neta C. Crawford12, se una presenza così massiccia sia davvero necessaria o solo uno strumento di marketing militare per mostrare un potere di influenza globale che oggi non esiste più. [‘Elephant in the room’: The US military’s devastating carbon footprint]

Secondo il CofW, gli interventi militari statunitensi in Iraq, Afghanistan, Pakistan e Siria tra il 2001 ed il 2018 hanno causato l’emissione di 440 milioni di tonnellate di CO2, regalando all’Iraq una forte desertificazione – che secondo la Croce Rossa interessa circa il 39% del territorio ed è legata ad una altrettanto diffusa siccità – costringendo il governo già nel 2009 ad importare l’80% del cibo necessario a soddisfare il fabbisogno interno; i primi 2 anni di guerra in Ucraina hanno fatto registrare 56 miliardi di dollari in danni ambientali tra residui di armamenti rimasti sul terreno, la distruzione di infrastrutture che avvelena i terreni agricoli e la chiusura di miniere nelle aree dei bombardamenti, alzando così il rischio di contaminazione delle falde acquifere e, di conseguenza, dell’acqua potabile.[Iraq: Expanding deserts, searing temperatures, and dying land: Climate crises deepen struggle of farmers].

Nei Territori palestinesi occupati, a 2 mesi dagli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023 Israele immetta in atmosfera 281.000 tonnellate di CO2, un dato che Matteo Guidotti, ricercatore del CNR sui danni ambientali dei conflitti, sottolinea essere «superiore alla quantità di CO2 emessa in atmosfera in un anno da venti Paesi del mondo». Quello palestinese è un ecocidio totale, che vede attaccare i terreni – con uliveti, fattorie e frutteti che gli israeliani distruggono per trasformarli in terreni “edificabili” – quanto il mare e l’aria per l’azione di munizioni, rifiuti non raccolti e tossine di varia natura. [A multitemporal Snapshot of Greenhouse Gas Emissions from the Israel-Gaza Conflict].

Dal 7 ottobre 2023 al 21 marzo 2024 a Gaza è stato distrutto il 48% della copertura arborea, riporta il Guardian dai dati di He Yin, assistente professore in geografia alla Kent State University da tempo impegnato a studiare i danni causati sui terreni agricoli dalla guerra in Siria dal 2011 ad oggi. Un dato confermato da Forensic Architecture13, che attraverso l’analisi delle immagini satellitari evidenzia uno specifico modus operandi dell’occupante israeliano: bombardamenti aerei seguiti da invasione di terra, necessaria a smantellare qualunque infrastruttura sia rimasta in piedi, soprattutto nelle aree agricole che vengono poi occupate, rase al suolo e trasformate in strade militari come la Route 74914, che distrugge un’area agricola di 1740 ettari nella zona sud di Gaza, o alla fattoria di Abu Suffiyeh a Rast Jabalia, rimodellata a terrapieni per necessità militari israeliane.

Per approfondire:

‘Ecocide in Gaza’: does scale of environmental destruction amount to a war crime? – Kaamil Ahmed, Damien Gayle, Aseel Mousa, theGuardian, 29 marzo 2024

Israele costruisce un nuovo corridoio per il controllo permanente – Eliana Riva, Pagina Esteri, 1 settembre 2024

Khem Rogaly, ricercatore del thinktank Common Wealth, dichiara ad al Jazeera che un forte impatto climalterante, nel complesso militar-industriale, deriva anche dalla filiera di produzione interna, composta da circa 14.000 aziende sparse sull’intero territorio dei 50 Stati federati e concepito in questo modo per dare supporto ai parlamentari nei propri distretti congressuali. Un modello tipico degli Stati Uniti che però parla anche di quanto il complesso militar-industriale influenzi la politica, ed i partiti, europei. Cosa sono gli 800 miliardi di euro del “ReArm Europe” se non un gigantesco assegno in bianco – non solo monetario – firmato dalla Commissione von der Leyen all’industria militare europea?

Vivere senza Natura. Appunti su una pericolosa crisi di immaginazione

In lingua hawaiana non esiste un termine che traduca il concetto occidentale di “natura”: l’evoluto (?) occidente sembra averlo dimenticato, ma per le culture native la vita sulla Terra è una completa interconnessione tra esseri viventi e non-viventi. Il pianeta pare essere d’accordo con questa seconda lettura. È la posizione di teorie come il “prospettivismo amerindio”15, per la quale non è contemplabile la dicotomia tra cultura – naturalmente occidentale – e natura, tra Natura in chiave occidentale ed essere umano e in cui il secondo non fa parte del primo. Un rapporto, quello tra essere umano e ambiente, che ancora attraverso il “ReArm Europe” l’Homo Sapiens costruisce nel mero senso conflittuale e non, come invece dovrebbe e potrebbe, nel senso cooperativo della civiltà.

Siamo a bordo della stessa piroga su cui viaggiano tutti gli altri esseri del pianeta e attraversiamo una tempesta minacciosa, l’unico modo per governare l’imbarcazione è lavorare tutti insieme, non chiudersi nei propri egoismi

scrive l’antropologo Adriano Favole nella prefazione al libro dell’antropologa Emanuela Borgnino Ecologie native16, evidenziando non solo come le crisi legate all’ambiente non possano essere fermate da quelle immaginarie linee di separazione che chiamiamo confini, ma che per uscire da quella che nei fatti è una crisi “di sistema” – come ricorda la filosofa Nancy Fraser in una recente intervista con Mark Lamont Hill per la trasmissione di al Jazeera “UpFront” – è forse necessario guardare ad altri modelli, ad altre «ecologie», quelle indigene, appunto, da intendersi come «concrete pratiche della relazione tra umani e oltre-che-umani»17.[Workers are cannibalised by the capitalist class: Nancy Fraser].

Chiusa la fase della globalizzazione economica e morale della “pax americana” nel futuro che 20 anni fa veniva profetizzato dal movimento altermondialista, la politica sembra oggi tornare ad una fase delle “piccole patrie”, un viaggio di ritorno verso la società della Paura, dei muri e dei nemici ad ogni angolo contro cui è necessario ripristinare una rivoluzione che – ribaltando il concetto esposto dall’antropologo e giornalista Amitav Ghosh18 – sia in prima istanza una rivoluzione della cultura e dell’immaginazione. In questo, le comunità indigene in ogni parte del mondo offrono una possibile soluzione proprio nell’interdipendenza tra uomo e natura, dal tratto fortemente “anticapitalista” e che, per questo e non a caso, viene spesso silenziata a colpi di manganello.

Oggi, proprio quando si è capito che il surriscaldamento globale è in ogni senso un problema collettivo, l’umanità si trova alla mercé di una cultura dominante che ha estromesso l’idea di collettività dalla politica, dall’economia e anche dalla letteratura

Ghosh accusa gli scrittori di non occuparsi di cambiamento climatico, lasciandone lo studio all’accademia e allontanando così le popolazioni dalla comprensione vera dell’argomento. Anzi: Ghosh si scaglia contro la letteratura in quanto strumento di distrazione dell’opinione pubblica, di cui modella – e allontana – l’immaginario proprio nel momento in cui le emissioni climateranti e in generale le crisi climatiche e ambientali stanno diventando un problema globale in grado di riscrivere il «destino della terra». Questo perché parlare di questioni ambientali significa parlare anche di consum(ism)o, imperialismo – perché l’estrazione di combustibili fossili e il loro trasporto sono centrali nella struttura globale del Potere – e di classismo.

«Tutti noi, poco o tanto, abbiamo contribuito al surriscaldamento globale», sostiene Ghosh in un’intervista per Lifegate, «è misterioso prodotto delle nostre stesse mani che ora torna a minacciarci». Per fare un esempio distopico, e dunque letterario: una società senza petrolio, ad esempio, sarebbe costituita su relazioni internazionali in cui gli Stati Uniti ed il Potere atlantico non troverebbero ruolo di dominio come accade invece oggi, perché è sul trasporto di questo elemento che si basa la minaccia atlantica che guida il mondo alla Guerra.

Per approfondire:

“Il cambiamento climatico non provoca sorpresa, ma ‘ri-conoscimento’…” - Elena Camino, SerenoRegis.org, 19 maggio 2017

Ghosh afferma inoltre come sia necessario immaginare scenari alternativi, riaprendo alla natura e alla sua imprevedibilità, prendendo consapevolezza che il cambiamento climatico sia una minaccia “multidisciplinare”: non si può cioè pensare di sconfiggere le minacce legate all’ambiente, ma guidate dai comportamenti umani, solo affrontandole dal punto di vista ambientale, economico o sociale. Per questo l’autore de La grande cecità: il cambiamento climatico e l’impensabile, invoca una nuova alleanza tra scienza e letteratura, come già avveniva nell’’800 e in cui quest’ultima svolga il ruolo di traduzione per le masse più popolari dei passaggi più complessi degli studi scientifici. Anche per evitare quel ritorno all’antiscientificità che sembra svilupparsi negli ultimi anni, anche attraverso i social media. Dichiara Ghosh in un’intervista con il Manifesto:

Uno degli aspetti infelici del cambiamento climatico è che ormai viene inquadrato come un problema tecnologico-scientifico, perché quasi tutto quello che si legge su di esso viene fuori da think-tank e dalle università.

Ma gli scienziati e gli esperti non sono le uniche persone ad aver notato che il clima sta cambiando. Se parli con agricoltori e pescatori in qualsiasi parte del mondo, vedrai che anche loro si sono accorti che il clima sta cambiando.

Il motivo per cui ascoltiamo gli scienziati piuttosto che, ad esempio, i pescatori, gli agricoltori o le donne che devono camminare per cinque miglia per procurarsi l’acqua, è che non riescono a far sentire la loro voce nel mondo. Gli scienziati, d’altro canto, sono parte di una struttura di potere che amplifica le voci degli esperti. Credo che sia molto importante per noi non sentire che la scienza e solo la scienza può parlare in nome della «natura»

L’avvertimento che le culture indigene stanno dando, sostenute da questa “critica alla cecità” della cultura proposta da Ghosh, è che in un pianeta e in una società fortemente interconnesse e globalizzate l’unica via di resistenza e sopravvivenza sia lastricata di convivenza e collaborazione, come la Storia dello sviluppo umano dimostra. Se la classe politica sta instradando il futuro verso il sentiero opposto, che sia arrivato (finalmente, dal punto di vista anarchico, ndr) il tempo di fare a meno della delega ai partiti, ai governi e agli Stati e organizzare il mondo secondo una vera volontà popolare?

Questo articolo fa parte della serie "GreenWarZone”, l'approfondimento di Inchiostro Politico sull’impatto del complesso militar-industriale sull’ambiente. Trovi tutti gli articoli dell’approfondimento nella specifica sezione in homepage. I grassetti nelle citazioni sono miei, dove non diversamente specificato

Note:

Accordo europeo sul controllo delle politiche di bilancio pubbliche che i Paesi membri dell’Unione firmano nel 1997 ad Amsterdam, con l’obiettivo di definire, in via inderogabile, i requisiti di adesione all’Unione economica e monetaria – la cosiddetta “Eurozona” – in aggiornamento delle regole sull’integrazione monetaria definita dal Trattato di Maastricht del 1992. Le regole e le procedure del Patto di stabilità sono state aggiornate nel 2011, con l’introduzione del cosiddetto “Six Pack” e del semestre europeo, strumenti che rafforzano il coordinamento e la sorveglianza delle politiche economiche dei Paesi dell’Unione e della zona euro

Capacità di un governo di aumentare la spesa pubblica o ridurre le tasse senza mettere a repentaglio la propria stabilità fiscale

Noto in Italia come “Recovery Fund” (o “Recovery Plan”) è il piano di finanziamento da oltre 1800 miliardi di euro, stanziato dal Consiglio europeo nel 2020 per il periodo 2021-2027, per i Paesi membri dell’Unione colpiti dalla sindemia del Sars-CoV-2. L’Italia traduce questo finanziamento nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)

Sviluppato a partire dal 2014 attraverso il “Green Defence Framework”, è il progetto adottato dall’Alleanza atlantica per rendere più sostenibile tutto ciò che riguarda la propria Difesa, adottando ad esempio misure per un approvvigionamento energetico più efficiente per i Paesi membri, l’adozione di mezzi, strumenti e infrastrutture meno più sostenibili per l’ambiente e la creazione di esercitazioni militari meno inquinanti. Ad oggi, però, l’obiettivo non è stato raggiunto nemmeno in minima parte

Quantità di CO2 che l’essere umano può ancora emettere per rimanere sotto un dato limite, che nel caso specifico gli Accordi di Parigi del 2015 fissano in +1,5° C nel riscaldamento globale rispetto ai livelli preindustriali (1850-1900)

I dati sulla popolazione di Cina e Stati Uniti sono presi da worldometers.info

“Le Parti riconoscono che alcune Parti scelgono di cooperare nell’attuazione dei loro contributi determinati a livello nazionale per accrescere l’ambizione delle loro azioni di mitigazione ed adattamento e promuovere lo sviluppo sostenibile e l’integrità ambientale”

L’articolo del Guardian citato a fine paragrafo fa esplicitamente i nomi di Disney, Lavazza, Shell, Gucci o EasyJet e il gruppo musicale dei Pearl Jam

Si tratta di: Afnio; Antimonio; Arsenico; Barite; Bauxite; Berillio; Carbon coke; Elio; Feldspato; Fosforo; Niobio; Roccia fosfatica; Scandio; Spatofluore; Stronzio; Tantalio; Vanadio, considerate materie “critiche”. “Strategici”, invece, sono considerati: Bismuto; Boro; Cobalto; Elementi di terre rare sia pesanti che leggere; Gallio; Germanio; Grafite naturale; Litio; Magnesio; Manganese; Metalli del gruppo del platino; Nichel; Rame; Silicio metallico; Titanio metallico; Tungsteno

Istituto di ricerca norvegese che si occupa di studi su pace e conflitti, creato nel 1959 da un gruppo di studiosi guidati dal matematico Johan Galtung come dipartimento dell’Istituto norvegese per la Ricerca Sociale. Indipendente dal 1966, l’Istituto è tra i primi centri al mondo a fare ricerca accademica sulle relazioni pacifiche tra le nazioni, i gruppi e gli individui in campi diversi quali le scienze politiche, l’antropologia, la storia o la psicologia. Johan Galtung è comunemente indicato come padre degli studi sulla pace (“peace studies”, in inglese)

Nella teoria delle comunicazioni, definisce l’uso delle notizie – attraverso il principio di “notiziabilità” come politica di influenza della percezione politica e culturale di lettori, spettatori e ascoltatori, attraverso la scelta di quali notizie e informazioni promuovere, ignorare o censurare

Il dato è ripreso dallo studio di Crawford “Pentagon Fuel Use, Climate Change, and the Costs of War” [.pdf] realizzato per il Watson Institute della Brown University di Providence, Rhode Island, la citazione di Crawford è invece ripresa dall’intervista rilasciata alla giornalista Ali Rae per la trasmissione di al Jazeera “All Hail the Planet”

Gruppo di ricerca interdisciplinare fondato nel 2010 con base all’Università di Londra, che usa l’architettura forense per investigare sulla violenza di Stato, la giustizia climatica e la violazione dei diritti umani nel mondo, guidato ad oggi dall’architetto israeliano Eyal Weizman, ideatore del concetto di “spaziocidio”

Nota anche come “Corridoio Netzarim”, è una striscia di terra di 6 km che divide il nord e il sud della Striscia di Gaza e, per questo, è considerato strategico nella politica di occupazione della Palestina perché il controllo dell’area, nelle intenzioni israeliane, porta al controllo dell’intera Gaza dopo la guerra senza passare dall’occupazione completa del territorio

Teoria dell’antropologia culturale, sviluppata dall’antropologo Eduardo Viveiros de Castro che, partendo dall’inscindibilità tra natura e cultura e per questo in aperta contrapposizione con la cultura occidentale, definisce una concezione del mondo come abitato da tipi diversi di soggetti o persone – umane e non umane – che definiscono la realtà da punti di vista diversi: a differenza del relativismo sono questi ultimi a creare i soggetti che guardano alla realtà. Non è la visione di una natura comune osservata da culture diverse ma il suo rovesciamento, cioè un mondo composto da un’unica cultura intorno a cui gravitano nature diverse, nel p. amerindio unite dalla figura dello sciamano, unico membro della società in grado di muoversi tra i diversi punti di vista di animali, uomini, vegetazione e spiriti. Per Viveiros de Castro, il compito del prospettivismo è quello di creare una «interferenza tra i punti di vista». Per approfondire: Eduardo Viveiros de Castro, “La mirada del jaguar. Introducción al perspectivismo amerindio”, Buenos Aires, Tinta Limón Ediciones, 2013. In italiano:“Lo sguardo del giaguaro. Introduzione al prospettivismo amerindio”, traduzione di Cecilia Tamplenizza, Milano, Meltemi editore, 2023

Emanuela Borgnino, “Ecologie native”, Milano Elèuthera, 2022, pp.7-12

Ivi, p.11

Amitav Ghosh, “La grande cecità: il cambiamento climatico e l’impensabile”, Vicenza, Neri Pozza editore, 2017